图①:参观见学人员在“九一八”历史博物馆残历碑前合影。王 迪 摄

图②:部队官兵在辽沈战役烈士纪念碑前宣誓。曲 直 摄

图③:辽宁省抚顺市雷锋纪念馆外场景。张 森 摄

辽宁省沈阳警备区“红色启航”老干部宣讲团成员讲述雷锋故事。谭长俊 摄

沈阳“九一八”历史博物馆残历碑广场上“警世钟”巍然高悬,丹东鸭绿江断桥下桥墩弹痕累累,抚顺雷锋纪念馆里《雷锋日记》熠熠生辉……

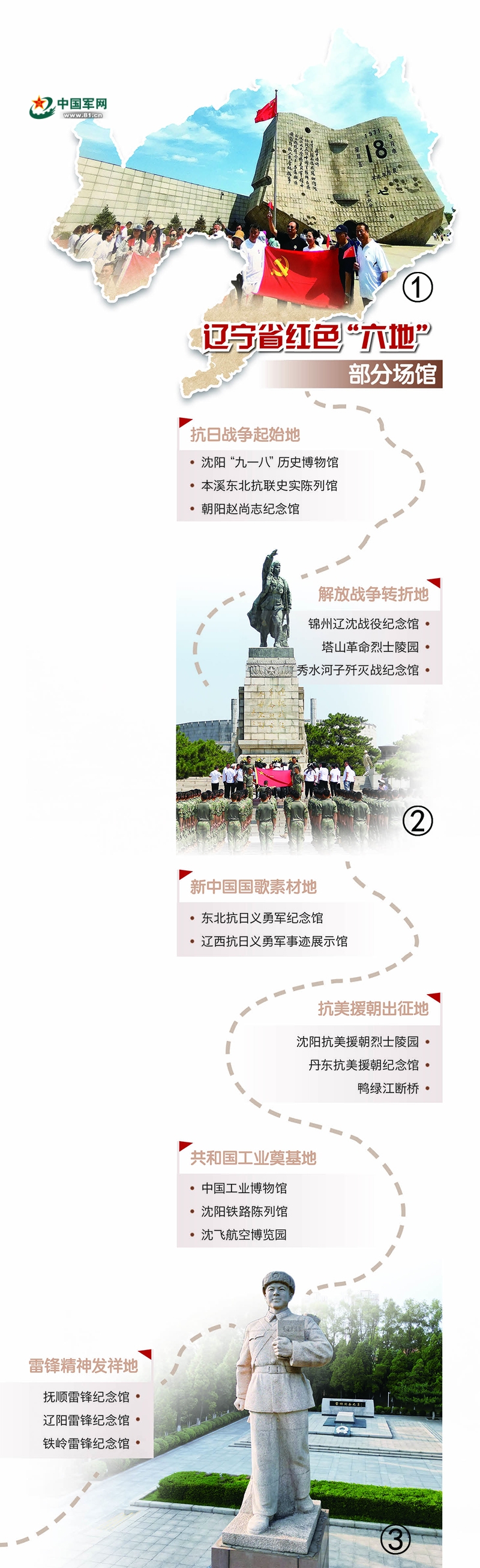

作为抗日战争起始地、解放战争转折地、新中国国歌素材地、抗美援朝出征地、共和国工业奠基地、雷锋精神发祥地,辽宁这片红色沃土上留下了诸多革命文物,分布着众多革命遗址遗迹。这些文物和遗址遗迹,见证了中国共产党领导人民进行革命斗争的光辉历程,是开展全民国防教育的生动教材和课堂。

近年来,辽宁省军地加强革命文物保护利用,充分挖掘文物蕴含的红色基因,讲述文物背后的故事,推动红色资源开发利用融入文旅发展全局,并借此深化全民国防教育,激励后人铭记历史,砥砺前行。

传承靠合力,军地不分家

这是一次跨越千里的捐赠之旅。

5月10日,来自黑龙江省鸡西市的民间收藏爱好者何先生,驾驶一辆装载着珍贵历史物件的面包车,历时10余个小时,抵达目的地——位于辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街49号的辽宁革命军事馆建设工作办公室。

“这是东北抗联战士使用过的毡帽、水壶、靰鞡鞋……一共85件。”何先生将自己多年的收藏交付给工作人员,郑重地说,“我收集抗联老物件30余年了,一直想为它们找一个更大的展示平台。最近在网上看到你们征集革命文物的公告,我觉得这是文物的一个好归宿,就决定捐赠部分藏品。我希望更多人通过这些藏品了解抗联历史,铭记牺牲英烈,珍惜和平生活。”

革命文物是历史的见证,是承载着革命历史记忆的物质载体,能够直观反映中国革命斗争的历程和英雄人物的事迹。国防军事相关文物部分散落在民间,部分归属军队,针对这类文物的征集保护工作亟待统筹,而这正是辽宁革命军事馆建设的重要任务之一。

“这是一个需要政府主导、社会参与的全民工程。”该馆建设工作办公室工作人员告诉记者,以革命军事馆建设为契机,辽宁省初步建立了上下联动、多方协作的军地革命文物保护机制。

2022年,军地史料文物联合挖掘整理合作指导意见在辽宁省委议军会上讨论并通过。今年3月,辽宁省军区联合地方职能部门发文,规范革命文物征集保护工作流程。

“深入挖掘革命文物的历史价值,丰富红色文化内涵,充分发挥教育功能,可以有效激发广大群众特别是青少年的爱国情怀和民族自信,凝聚强大精神力量。”辽宁省军区领导介绍,随着军地联合开展革命文物资源整合,创新革命文物开发利用,逐步形成全民国防教育与文旅融合发展新格局。

在这方面,大连市旅顺口区走在全省前列。

一个旅顺口,半部近代史。旅顺口区文物资源丰富,文物等级高、密度大。过去受产权归属限制,军地在文物建筑管护和利用上协作不够紧密。2019年,由大连军分区牵头,经驻军单位、地方政府和文旅部门协商,建立起“军队主责、政府协同、军地共管”的管护模式。军地联合在太阳沟地区成立军队保护性建筑保护利用示范区,共同探索军产文物“一责两权”改革,通过政府协助保障、公益项目委托、市场化运营等创新机制,让太阳沟地区的军队保护性建筑焕发生机,发挥更大国防教育功能。

秉承“在不影响战备作用和军事用途前提下,让更多军队保护性建筑对群众开放”理念,曾经的新中国第一座军事博物馆——旅顺实业学校旧址,已完成修复对外开放。下一步,旅顺口区将按照“戍海固防、革命星火、向海图强”等主题游径方案,串联区内众多文物建筑,讲述这座城市的国防故事。

为文物“代言”,与故事为伴

“那是抗美援朝战争初期,条件很艰苦,但当村民们知道志愿军要修桥时,都积极捐献家里的槽盆、舢板、麻绳等物件,帮助建成了这座浮桥……”7月1日,丹东市振安区九连城镇马市村民兵初智峰来到村里的志愿军过江浮桥遗址,为前来开展党日活动的党员干部讲述村民踊跃支前的故事。

“自从浮桥遗址被定为省级不可移动革命文物,每到节假日都有很多游客前来参观打卡。我是听老一辈讲抗美援朝故事长大的,现在我们村‘火’了,我想把这些故事讲给更多人听。”讲解结束,初智峰介绍,他和村里3名民兵担任义务宣讲员,轮流为游客讲解。

丹东市军地联合成立抗美援朝遗址考察组以来,对散落在境内的遗址进行寻访考证,至今已确定500余处。这些新近确认的遗址遗迹和保护文物,背后的故事常常鲜为人知。如何为文物“代言”,让文物故事为更多人知晓?丹东军分区建立培养民兵义务宣讲员队伍,他们与文物为邻、与故事为伴,向参观者生动讲述文物故事,弘扬革命精神。

如今,随着文旅深度融合发展,乘着红色旅游的东风开展国防教育已成趋势。在这一过程中,讲解员作为连接历史与现实的桥梁,作用尤为重要。丹东军分区在抗美援朝纪念馆讲解员队伍中编建了一支民兵分队,定期组织集中学习军政知识,持续建强民兵义务宣讲员队伍。锦州是辽沈战役主战场,红色资源丰富,当地探索建立馆校合作模式,29处革命纪念场馆、红色景区景点与32所中小学联合培养小小讲解员。

此外,辽宁省军区发动各军分区(警备区)官兵、文职人员,开展“一日讲解员”活动,做好革命文物宣传推介;动员全省老干部发挥“活历史”“活教材”优势,以亲历者视角讲述红色故事和革命事迹。

“红星闪闪放光彩,红星灿灿暖胸怀……”1月23日,在沈阳抗美援朝烈士陵园纪念馆内,沈阳警备区“红色启航”老干部宣讲团成员邬大为给每一名“小花椒”佩戴红五星,和同学们一起唱响《红星歌》。这是今年初,甘肃省文县东坝中学30名学生应邀来到沈阳开展红色研学活动的难忘时刻。由于文县盛产花椒,沈阳群众亲切地称学生们为“小花椒”。

“小花椒”骆凤怡临别时依依不舍:“这次研学,让我感触最深的是抗美援朝烈士陵园,我永远也不会忘记那片庄严肃穆的土地和那些永垂不朽的英雄。”

借文旅东风,创红色品牌

今年春节期间,抗美援朝烈士陵园祭扫人数比去年同期增长近10倍,来自甘肃、广西、安徽等省外参观者占总人数的57%,创历史新高。

“孩子们把沈阳的抗美援朝故事、红色革命歌曲带回大山,把山里最美的歌声传到沈阳,也把全国人民的目光吸引到沈阳。”沈阳日报记者李禹墨介绍,“小花椒”游沈阳经全媒体报道迅速火爆网络,将沈阳文旅送上热搜,开启沈阳旅游的火热序章,促进经济效益和国防效益双赢。

这次研学活动在新年文旅市场取得“开门红”,离不开军地多家单位通力合作,从整体策划、路线指导、专业讲解、宣传报道等多方面统筹协调、分工落实。此次军地合作效益凸显,得益于沈阳市建立的革命历史类纪念设施、遗址和爱国主义教育示范基地工作联席会议机制。该机制的运行,有利于充分发挥12家有关部门的职能和优势,解决了工作中存在的多头管理、交叉重复、资源分散等问题。

当前,文旅品牌层出不穷,独有的革命文物成为各地打造特色文旅品牌的重要资源。为了高效发挥红色资源教育功能,辽宁省按照“整体规划、连片开发”的思路,整合抗日战争、解放战争、抗美援朝战争等六大主题红色资源,串联革命文物、遗址遗迹形成红色旅游线路,打造特色文旅品牌。辽宁省军区指导各军分区(警备区)充分利用沟通军地职能优势,参与军事研学、馆际交流、军史挖掘、文物收集等,融入红色文旅“大棋盘”,扩大国防教育影响力。

“1932年3月,东北民众抗日义勇军第24路军成立,迅速集结千余人。在李兆麟指挥下,该部很快成为辽阳地区的抗日主力,俘虏日本矿长,频繁破坏日军铁路……”在辽阳市灯塔市后屯村李兆麟故居旁的纪念馆,循环播放的《李兆麟》文献纪录片,吸引一批批游客驻足观看。

这部纪录片由辽阳市军地联合拍摄。拍摄期间,因该片为革命历史重大题材作品,涉及党史、军史、战史,辽阳军分区邀请李兆麟将军子女、东北抗战研究会成员、军队院校相关专家等多方参与创作把关。拍摄完成后,该片不仅在纪念馆内循环播放,还在多媒体平台推广,推动辽阳红色文化广泛传播。

在广大乡村地区,留存有众多类似李兆麟故居这样的革命文物和遗址遗迹。辽宁省军地注重保护利用这些红色资源,让革命遗产再次焕发生命力,不再是静默的物件,而成为鲜活的“讲述者”。

目前,《守望丰碑薪火相传——辽宁“六地”红色印记主题展》正在巡回展出,170余张珍贵照片、30余幅图表、20余件实物展品,随展览走进党政机关、学校与社区。在这片“天辽地宁”的广阔天地,一幅由“革命文物+红色旅游+国防教育”编织而成的立体图景正徐徐展开。(版式设计:扈硕)

一座百年建筑的“新生”

■张春来 解放军报特约记者 范奇飞

“院内杂土没加防尘网覆盖,临时用电线路架设不够规范……”今年6月,在雨季来临之前,联勤保障部队某医院、辽宁省大连市旅顺口区人武部、区文物主管部门共同组成检查组,来到旅顺师范学堂旧址保护修缮工程施工现场,全面了解文物修缮进展,及早做好预防性抢险抢修。

检查组一丝不苟记录文物“新生之旅”的每一个细节与不足。不久,一封函件摆上太阳沟文化产业园区管委会领导的案头,问题及时传达至施工方,整改随即展开。

旅顺师范学堂旧址始建于沙俄强租旅顺初期,建筑面积4200余平方米,曾是当时旅顺最大的商店。日俄战争后,日本控制旅顺地区,在这里开设旅顺师范学堂。1926年,中共旅顺师范学堂支部在这里成立。作为旅顺第一个党的基层组织,支部成员积极开展革命活动,为旅大地区的革命事业作出了积极贡献。1955年之后,学堂由部队接管,现由联勤保障部队某医院管理使用。

历史的印记,今天的镜鉴。随着时间推移,历史建筑逐渐斑驳破损。为了使太阳沟地区的一批历史建筑得到妥善保护,转化为教育阵地,助推文旅发展,旅顺口区探索开展军地合作,召开协调推进会,为军队保护性建筑的高质量保护奠定基础。

百年沧桑,无声见证。如今,漫步太阳沟历史文化街区,行至健康街与中央大街交叉口,只见坐落于东北角的旅顺师范学堂旧址主体建筑,正拂去岁月蒙尘,在专家的精心修复下重现旧貌。

“在中共旅顺师范学堂支部的领导下,学生开展了以反对日本奴化教育为中心的罢课斗争。在国家和民族生死存亡之际,一批批爱国青年挺身而出……”建筑无言,在时空深处镌刻着这段走向光明的印记。目前,旅顺师范学堂旧址已纳入太阳沟文旅发展总体布局,成为强化爱国主义和国防意识的新阵地。

让文物“说话” 让历史“说话”

■梁 平

近日,山西、山东、陕西陆续公布今年文物全科人才免费定向培养计划,引发广泛关注。这反映了我国文博事业正迎来新的发展机遇,为历史学类尤其是考古文博方向学生释放出积极信号。当前,创新人才培养模式,夯实文物保护工作人才基础,成为文物保护事业发展重点。

“文物者,国之瑰宝也。”近年来,我国文物保护利用和文化遗产保护传承工作日益受到重视,成为一项党委领导、政府负责、部门协作、社会参与、全民共享的系统工程。其中,革命文物保护利用是重要组成部分。革命文物是我党我军发展壮大的历史结晶,承载着坚如磐石的信仰信念,见证着历久弥新的初心使命。

一处处旧址、一件件文物、一座座场馆,不仅是历史的载体,更是我们加强国防教育、赓续红色血脉的重要资源。据统计,我国有不可移动革命文物3.6万余处,革命文物保护利用片区37个。如何让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产“活”起来,让文物“说话”,让历史“说话”,让红色基因代代相传?

军地携手,持续深化协同保护。在革命文物的管理与利用上,部队和地方各有优势。部队具有优良的革命传统,拥有丰富的革命文物资源;地方有完善的文物保护体系,配备专业的技术团队。“合则强,孤则弱。”军地深化合作、协同创新,强化“一盘棋”理念,联合活化利用革命文化遗产,丰富和优化爱国主义和国防教育“供给侧”,实现教育效益最大化。

撑船架桥,不断夯实教育基础。保护好、阐释好,是运用好的坚实支撑。革命文物作为红色文化与红色旅游融合发展的“桥”与“船”,不仅承载着厚重的历史记忆,而且连接过去与未来、理论与实践。讲好党史军史故事、革命英烈故事,还需军地统筹优势资源、集中专业力量,加强革命文物研究和阐释工作,讲深讲活讲透革命文物背后的“事”和“理”,做到以物证史、凭物言理,实现以物感人、托物传志,让广大军民从革命历史中汲取智慧和力量,增强砥砺奋进的信心和勇气。

推陈出新,持续打造精品展陈。打造革命文物精品展陈项目,是实现红色资源优化配置的重要途径。让革命文物在更广阔的平台上展陈展示,需要建立一套跨军地、跨区域的革命文物共用共管机制。近年来,辽沈地区多家成员单位组成抗战博物馆联盟“沈阳抗战联线”,推出《白山黑水铸英魂——东北军民14年抗战史实展》,因内涵丰富、制作精良,被国家文物局列为推介项目,巡展在东北大地产生广泛影响。可见,进一步整合革命文物资源,推出军地互动、文化共享、成果互利的精品项目,有利于让更多革命文物走进人们的视野,增强教育效果。

以物证史、以物叙事,让历史“说话”。新征程上,让革命文物焕发绚丽光彩,还需要积极创新展陈形式、传播方式,精心设计红色旅游线路、学习体验线路,推动革命文物服务红色文旅融合发展,不断增强革命文物的生命力和影响力,使红色基因库成为深化爱国主义教育和国防教育的“源头活水”。